ある日、私の友人からこんな電話がありました。

友人:鳥羽市にある離島、答志島のねやこって知っとる?

浅田:ん? ねやこ……?

聞き覚えのない3文字、かわいい響きの言葉です。

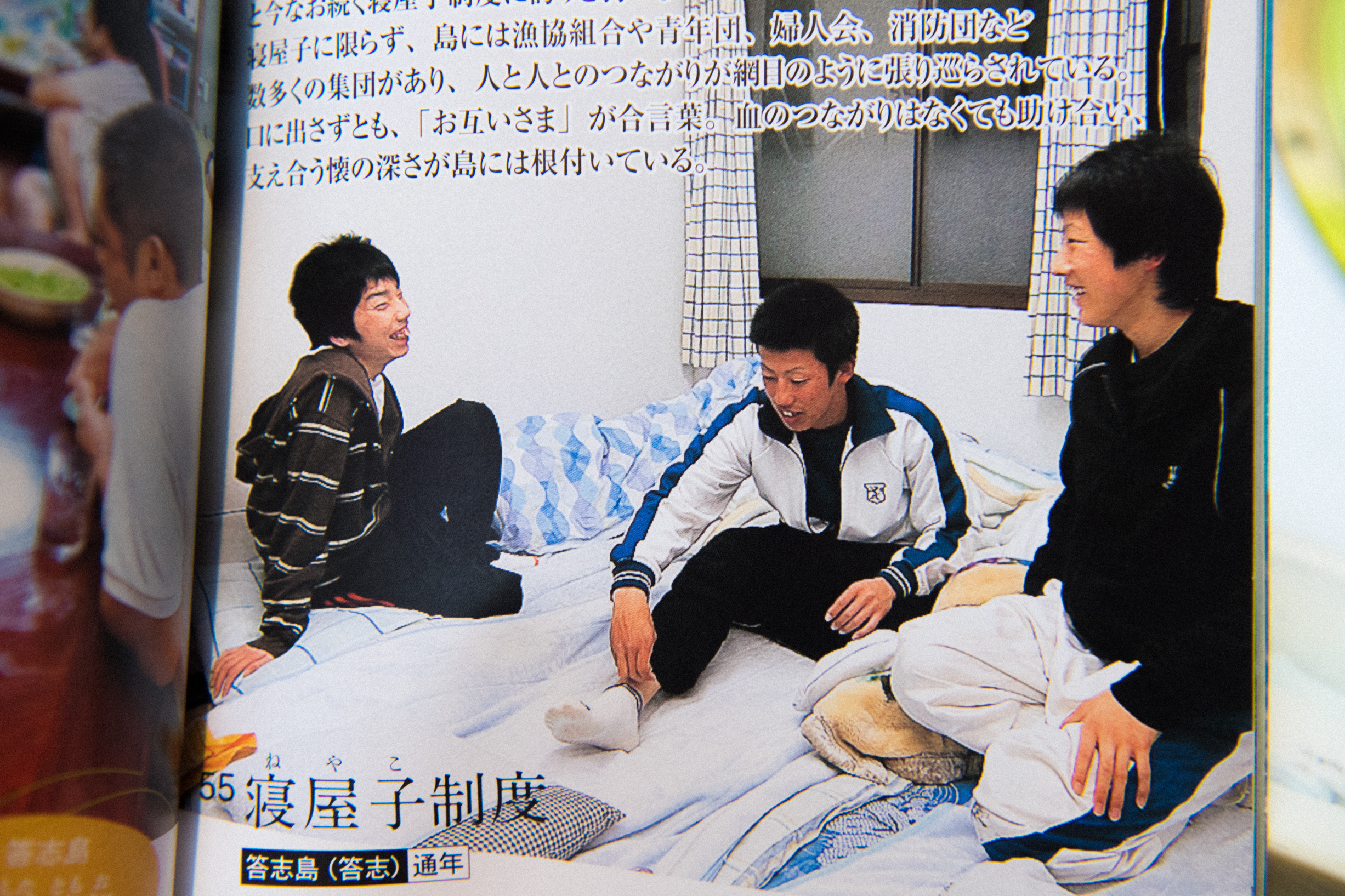

漢字で寝屋子と書き、中学校を卒業した少年が約10年間、他人の家(寝屋)で寝起きをするという制度です。寝屋子同士は朋輩(ほうばい)と呼ばれ兄弟のような絆が生まれます。かつては全国の離島にあった風習みたいなのですが、今では日本中を探しても答志島にしか残っていないらしいです。

日が変わり、今度は別の友人からこんな三重話がもたらされました。

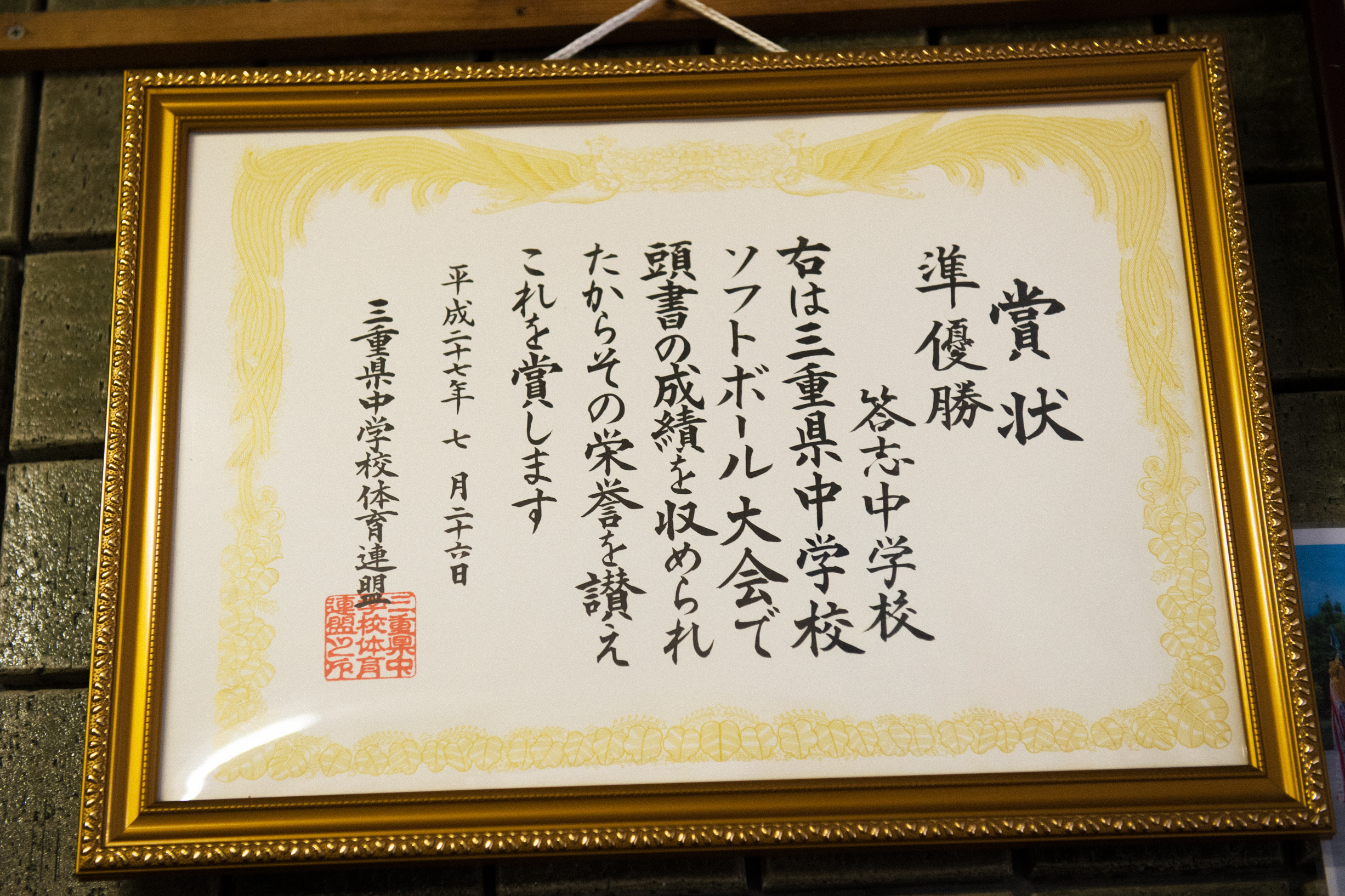

「答志島の中学校ソフトボール部がむちゃ強いんやで! 全校生徒は60人しかおらんのに、三重県1、2を争うってすごくない?」

なんの策略か!? 答志島情報が立て続けに舞い込みました。

偶然は必然、これは取材をするしかありません。

カメラのレンズを磨き、着替えをカバンに詰め込みます。

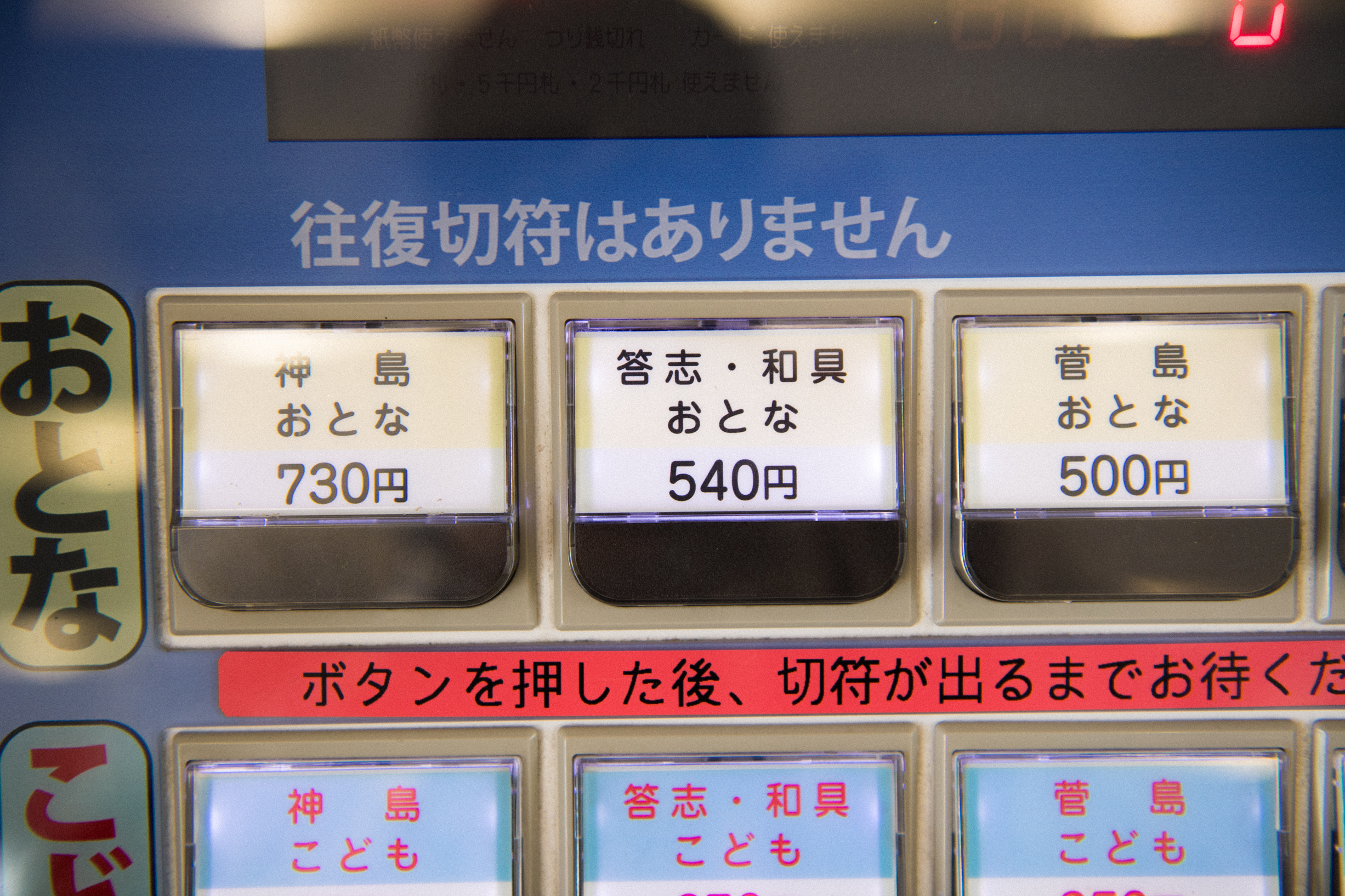

鳥羽港から船に揺られることたったの20分。

港で案内人の方とおちあい、まずは寝屋子の様子を撮影できないか相談してみたところ、最近寝屋子は縮小傾向にあり、いきなりの撮影は難しいとのこと。しかし強豪ソフトボール部のある中学校へは行けることになりました。

中学校の正門の側ではしらすを干す棚がズラッと並んでいて、ほのぼのとした時間が流れています。

「本居宣長。松阪市の偉人なので覚えておくように」

教室では先生の熱のこもった声にみんな熱心に聞き入っていました。その光景に、僕も懐かしい20年以上前の記憶を呼び起こします。

ーキーンコーンカーンコーンー

我に返る授業終了のチャイム。今日はあいにくの雨模様でグラウンドが使えないため、室内で部活の練習が始まりました。

お待ちかね、三重県屈指のソフトボール部とご対面です。

今は部員は全員で8人。ん? ソフトボールって9人でするんじゃなかったかな? 3年生は引退したので、1、2年生だけの新体制になったばかり。部員は8人になってしまったとのこと。それにしても笑顔のかわいい女子中学生という印象で、三重県屈指の強豪校には見えません。

今日は夜に週2回行われるナイター練習日、強さの秘密をじっくり探りたいと思います。

ナイター練習まで時間があるので、校長先生と教頭先生のお話を聞きました。

校長:私はこの4月から赴任したんですが、船を降りたとたんに人の視線が温かいのに驚きました。島全体の空気がそうなんです。地域の方も実際よく声をかけてくださいますよ。

教頭:1年生が1年を通してわかめの養殖体験をするふるさと学習があったり、地域の人を招いて行う学校行事も多いです。とにかく地域の方には良くしてもらっています。

―中学生の時から地域との交流があるのは良いですね。

校長:キーワードは「昭和」やと思います。近所付き合いの中でお互い助け合う、そういう古き良き時代がこの島には残っています。島を離れても、この島を好きな子は多いですよ。

教頭:それは、間違いないです。

校長:答志を愛している。それを強く感じます。

答志島の生まれではないながら、島と密着した日々を送る校長先生と教頭先生。とても客観的でリアルな声を聞けました。

さきほど学校で見たみんなとは顔つきが違います。いつもは野外のグラウンドでナイター練習ですが、雨の日は体育館で行います。彼女達の元気な声が体育館中にこだまします。

答志島には小学生のスポーツ少年団がないので、中学校に入って初めてソフトボールに触れるそうです。

そのため1年生はソフト歴7カ月。トンネルはご愛嬌で真剣に練習している姿に引き込まれてしまいます。

地域の人々や保護者、合わせて5人ほどが練習を見守っています。

あちこちに転がった球を踏んでしまうと怪我をするので、大人たちも合間を見てボール拾いを手伝います。

この日はノックが中心で、みんなただただ一途にボールを追いかけていました。うーん、別段変わった練習をしている様子はなく、漫画に出てきそうな秘密兵器のマシーンも登場しません。これはコーチに聞くしかないですな。

―答志中のソフトが強いのはずばり! コーチのおかげですか?

コーチ:いやいや(笑)。僕もソフトボール未経験で、教えてまだ6年くらいやし。色んな要因がありますが、顧問、外部指導員であるコーチの僕、親御さんの信頼関係が各々しっかりとあって、その上で純粋な答志の子たちが一生懸命頑張っているんです。あの子たちは強くなるために何をしたらよいかを常に考え実践していますし、大人たちのバックアップに恩返ししたいという気持ちでさらに自分たちを奮い立たせている、その循環が力になっていったのは一つはあると思います。

―力の循環?

コーチ:入部の際にソフトボール検定をするんですが、第1問目は「ソフトボールは何人でしますか?」普通だと9人が正解。でも僕は「家族や地域の人も含めて全員」と答えられるようになるまで言い続けます。

寝屋子は寝屋子たちも寝屋を貸す家(親)も赤の他人同士で、一つの共同体をつくります。小さな島で家族の枠組みを超えて助け合って生き抜くために、考え抜かれた仕組みなのですね。

コーチ:島のみんなは「人のためにどう生きれるか」という気持ちを大切にしていて、それがずっと心の中にあるんやと思います。 究極、生き死にの時に集まって、力を貸してくれることも本当にあるしね。

―それがソフトボールにも良い影響を?

コーチ:寝屋子もソフトボールもチームプレーでしょ? チームの活動は町のみんなで力を合わせてやっていく。だからあの子たちも無限の可能性を見せてくれるんです。あの子ら島の人気者ですよ。

校長先生の仰っていた「キーワードは昭和」という言葉が頭をよぎります。僕は今東京に住んでいて、隣近所の人の顔をほとんど知りません。

昭和の頃は悪さをする子供をまわりの大人が叱ってくれて、ご近所さんのことも大概把握していて、地域と濃い関係を結んでいました。

しかし、それをうるさがったり、もっとドライな関係が楽という人々が増えたのが現代。楽で快適な生活と引き換えになくしたものも大きいのかな……。

離島は人も少なく、交通の不便さや商業・娯楽施設の不足でつまらない、と生活のマイナス面ばかり見てしまいますが「島のみんなは人のためにどう生きれるか考えている」というコーチの言葉が、深く胸に刺さりました。

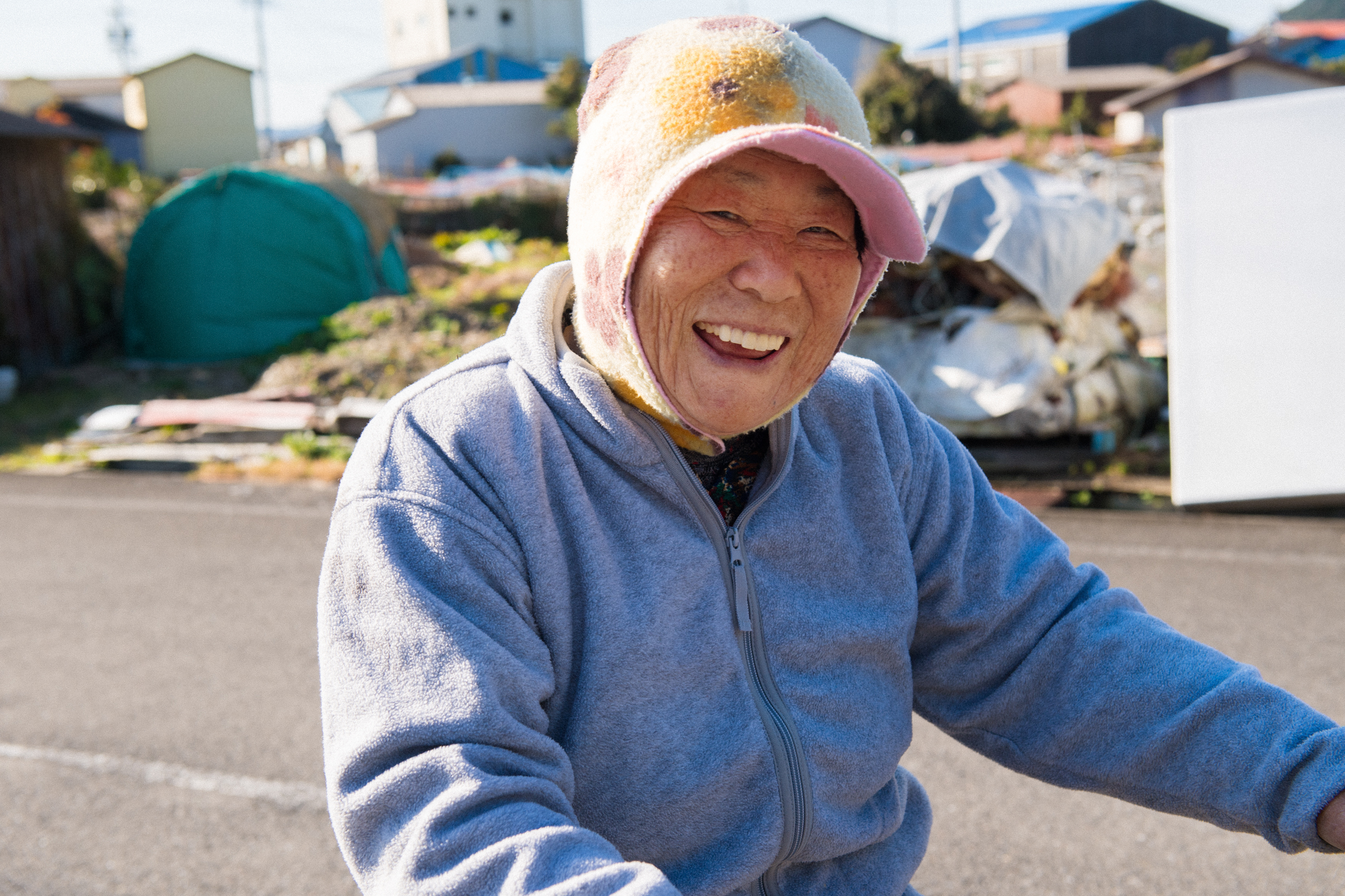

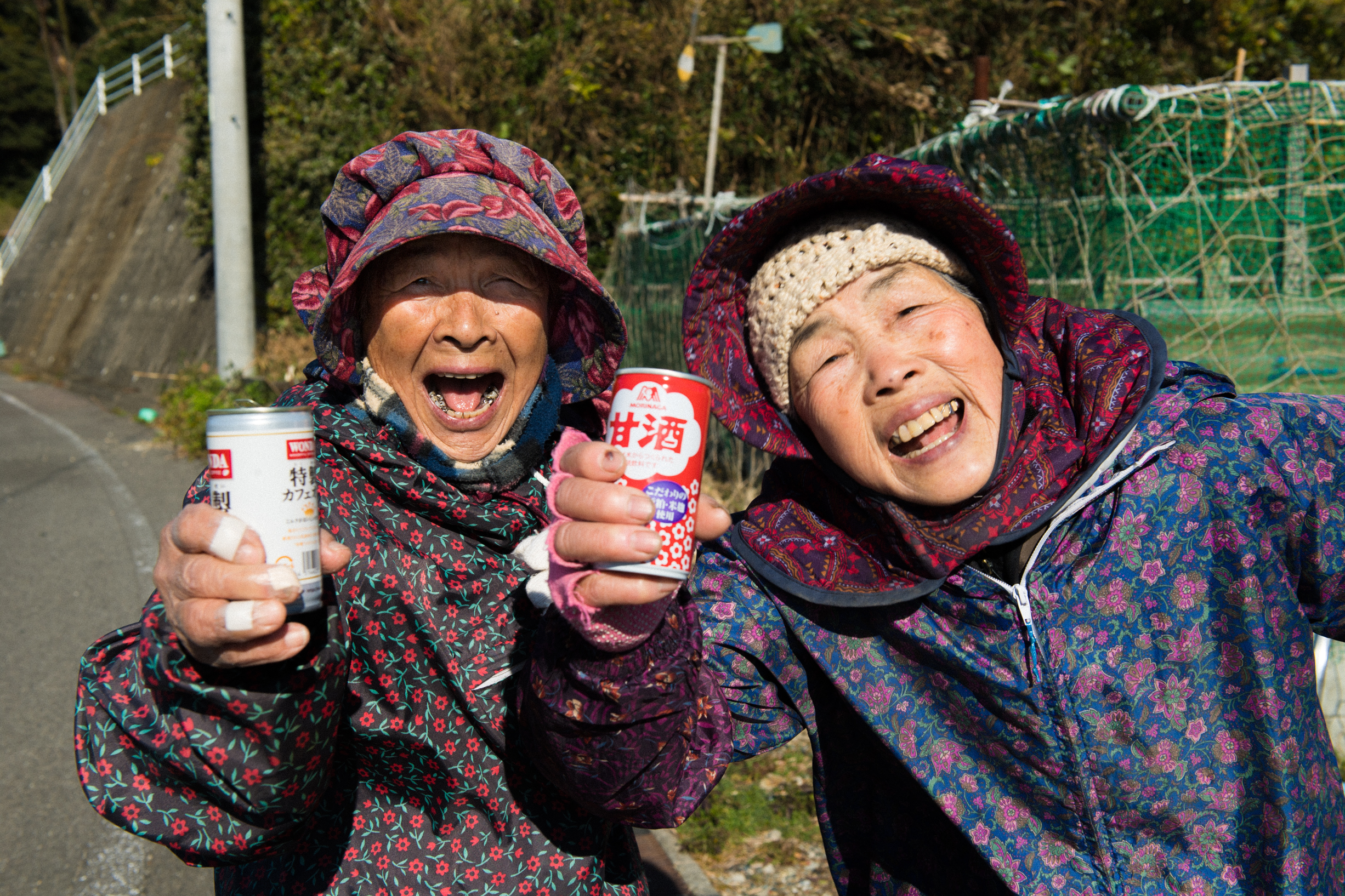

答志島で1泊し、翌日はスッキリ快晴! せっかくなので散策に出かけました。

お目当ては島に住んでいる人々、なかなか愉快な人ばかりですよ。

それは、写真を見てもらったら伝わりますよね。

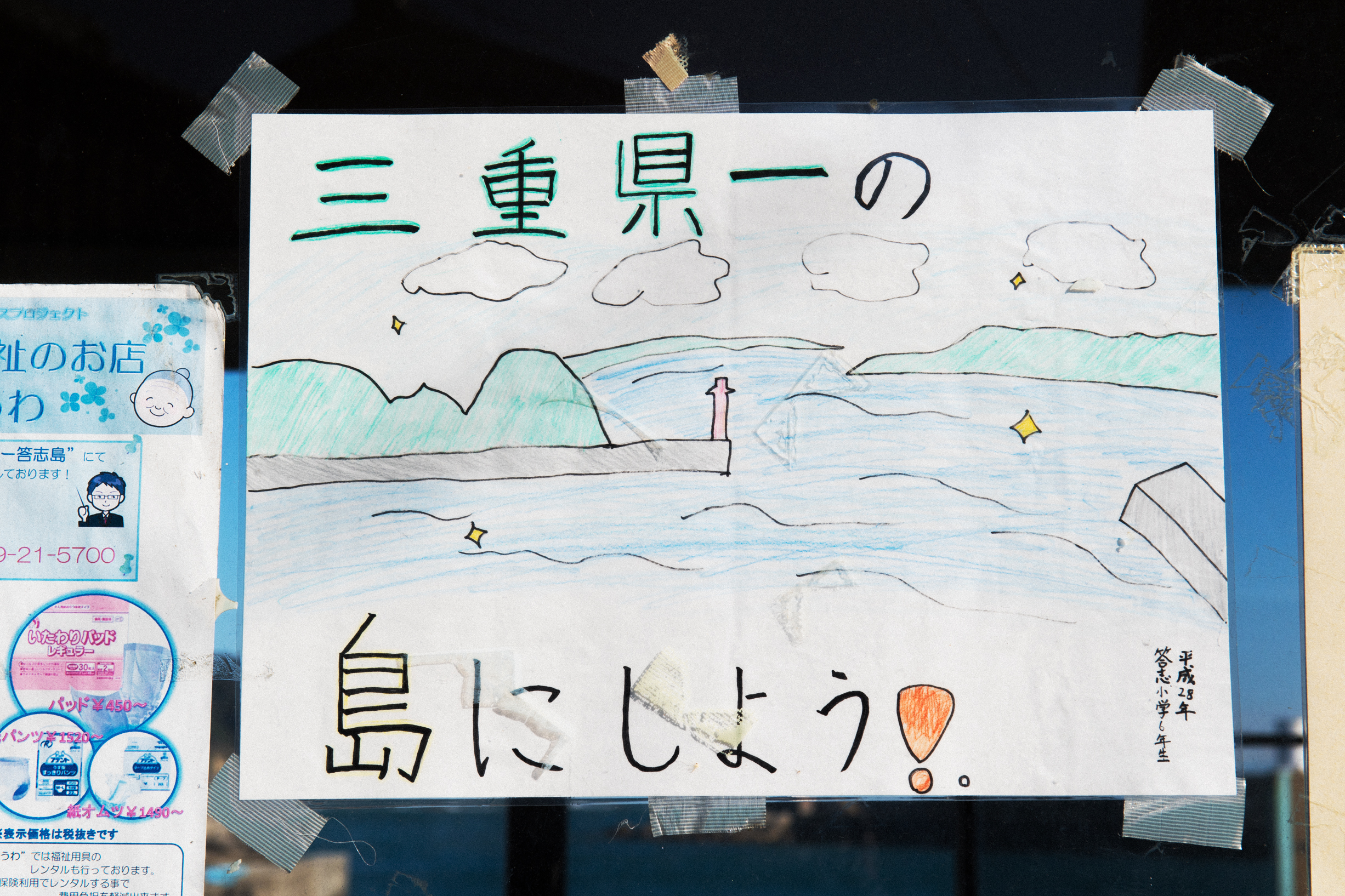

帰り際に港の近くでかわいいポスターを発見!

三重県一の島にしよう。

何の三重県一をめざしているのか、主語はありませんでした。

しかし、地元を愛し、助け合いの気持ちで築いた絆ならもうすでに三重県一じゃないかな。