【取材】hiromi

−−−リセットしてる?

ワタクシゴトで恐縮だが、山間の田舎で生まれ育った。

実家から一歩外に出れば山や川があって、草や樹木の匂いや空気の質感を感じては季節や時間の移り変わりを感じていた。

近ごろ街場で暮らすようになり、変化の少ない街の空気に慣れてきた。

反面、ヒトもモノも溢れていて、時々感じるのは疲労感だったり、焦燥感。 スマートフォンにアクセスすれば数多の情報を一瞬で手に入れられ、誰が放ったかわからない言葉によろめきかけたり。

リセット、必要かな。

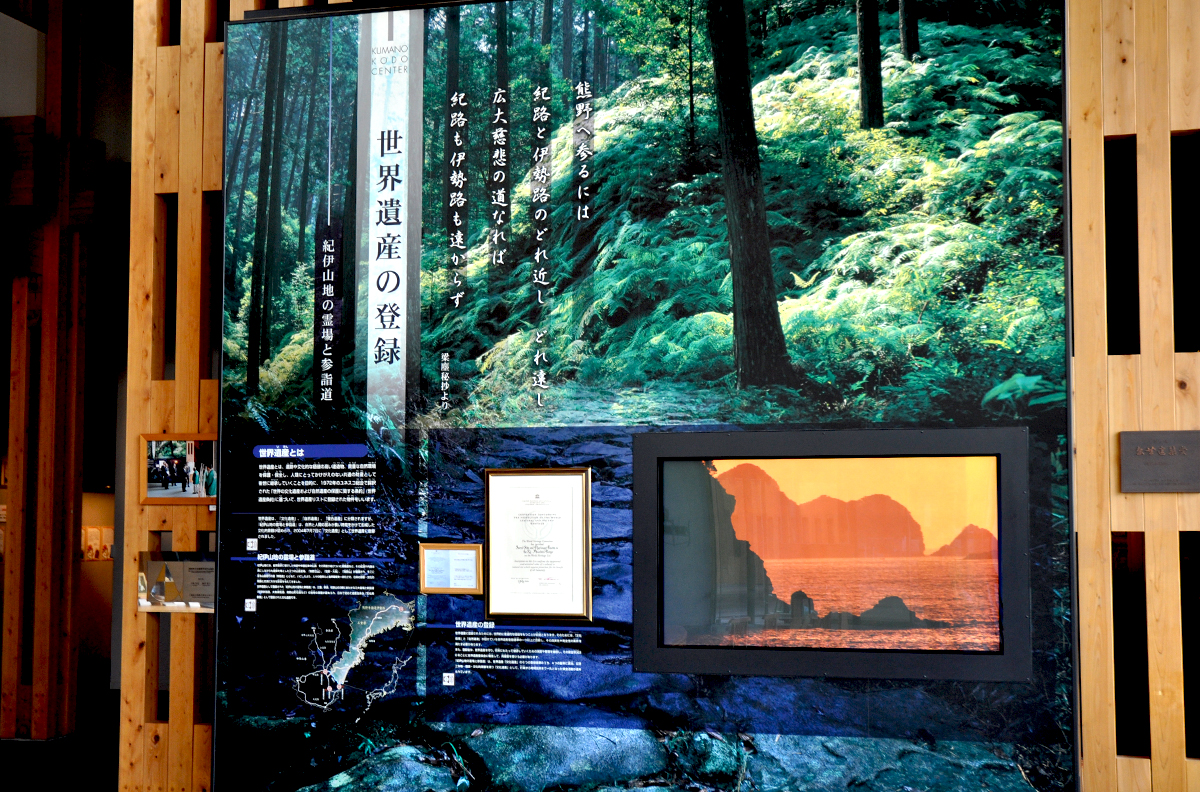

そう思い立ってふらりと足を向けてみたのは県内にある世界遺産、熊野古道。 登録されて以来訪れてみたかった、少し気になっていた、ただそれだけの理由。特に歴史が好きな訳ではない私だが、自然崇拝の地である熊野に、言葉では説明できない惹かれる何かがあった。

靄(もや)のかかった脳内に蓋をして、少し早めに眠りにつく。明日、それを洗い流せることを夢見て。

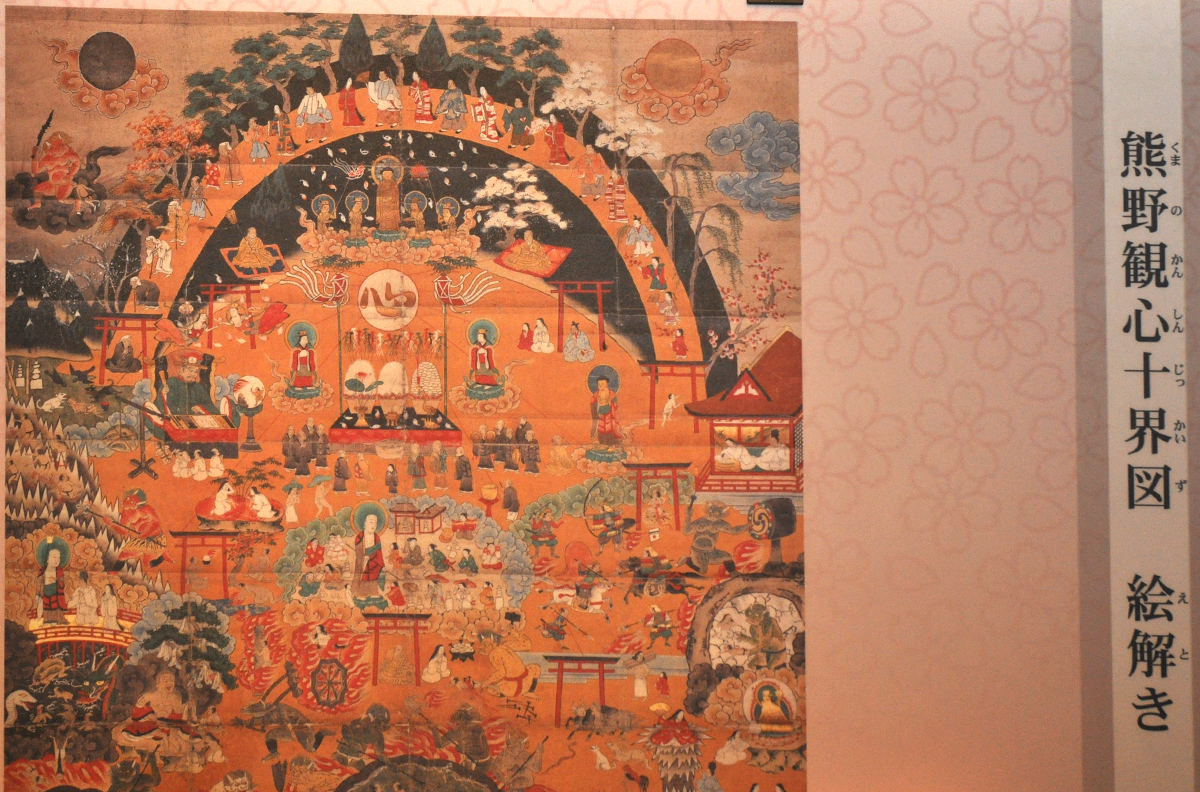

−−−まずは、熊野古道について基礎知識をチャージ。

翌日、雨が降る朝を伊勢自動車道から紀勢自動車道を南下し、まずは尾鷲市へ。

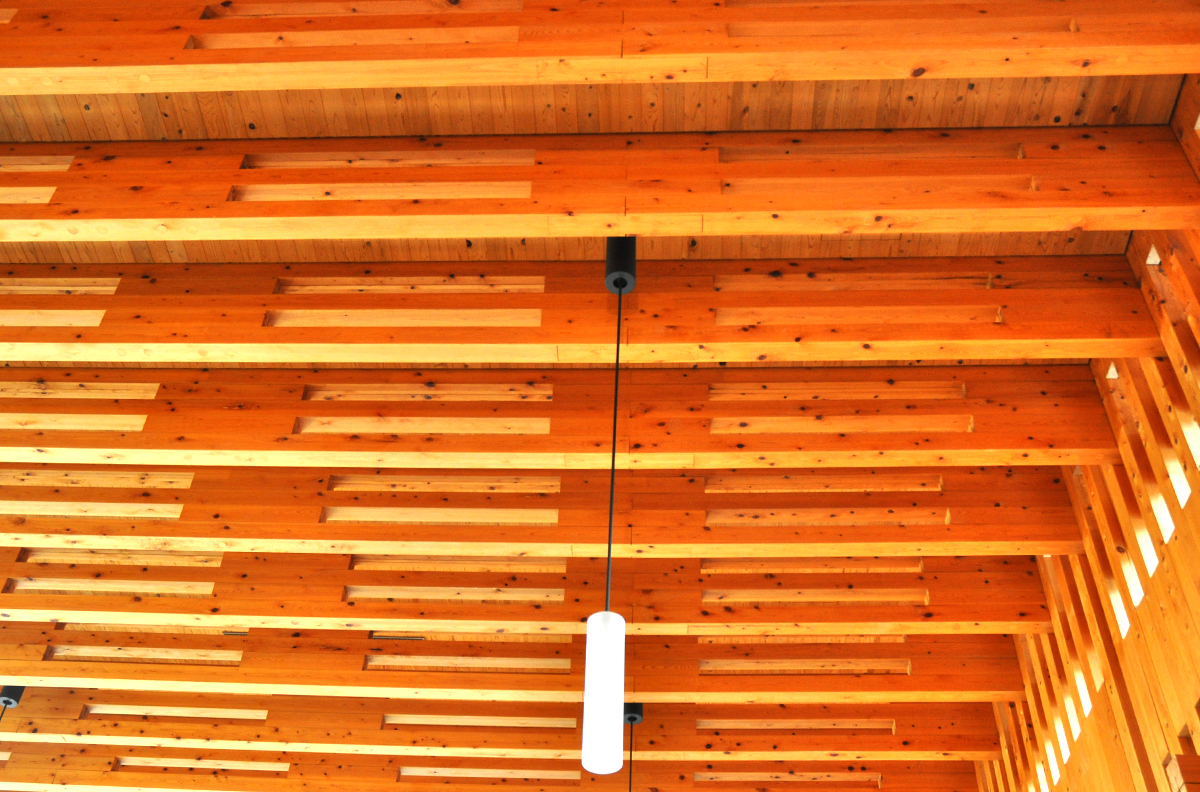

県庁所在地の津市からは約1時間半、熊野古道センターに降り立つ。幸い到着直前に太陽が顔を出し、尾鷲ヒノキの香りを孕(はら)む雨上がりの柔らかな空気に受け入れられ、リセットの旅は始まった。

尾鷲ヒノキと熊野杉の材を縦に横にと組んでできたファサードは、直線的な形状が故、シャープな面持ちにも関わらず木の質感が受ける印象を優しいものへと変換する。

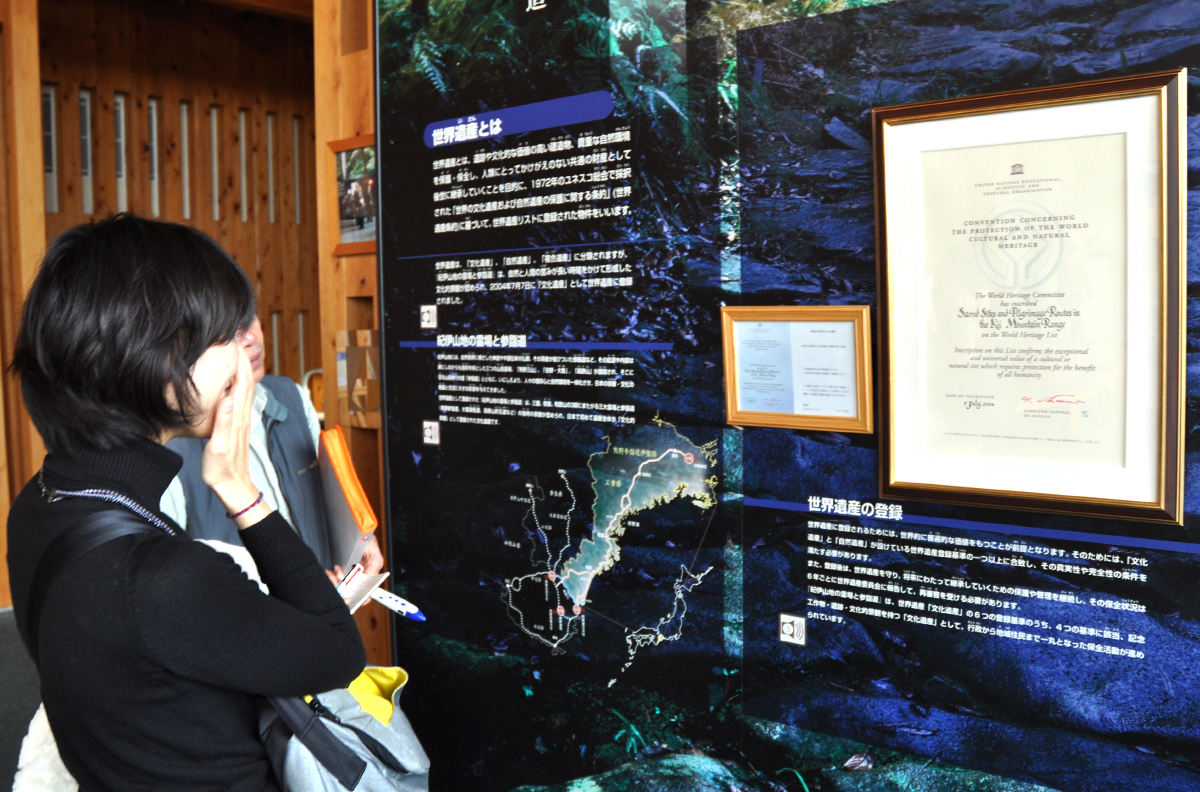

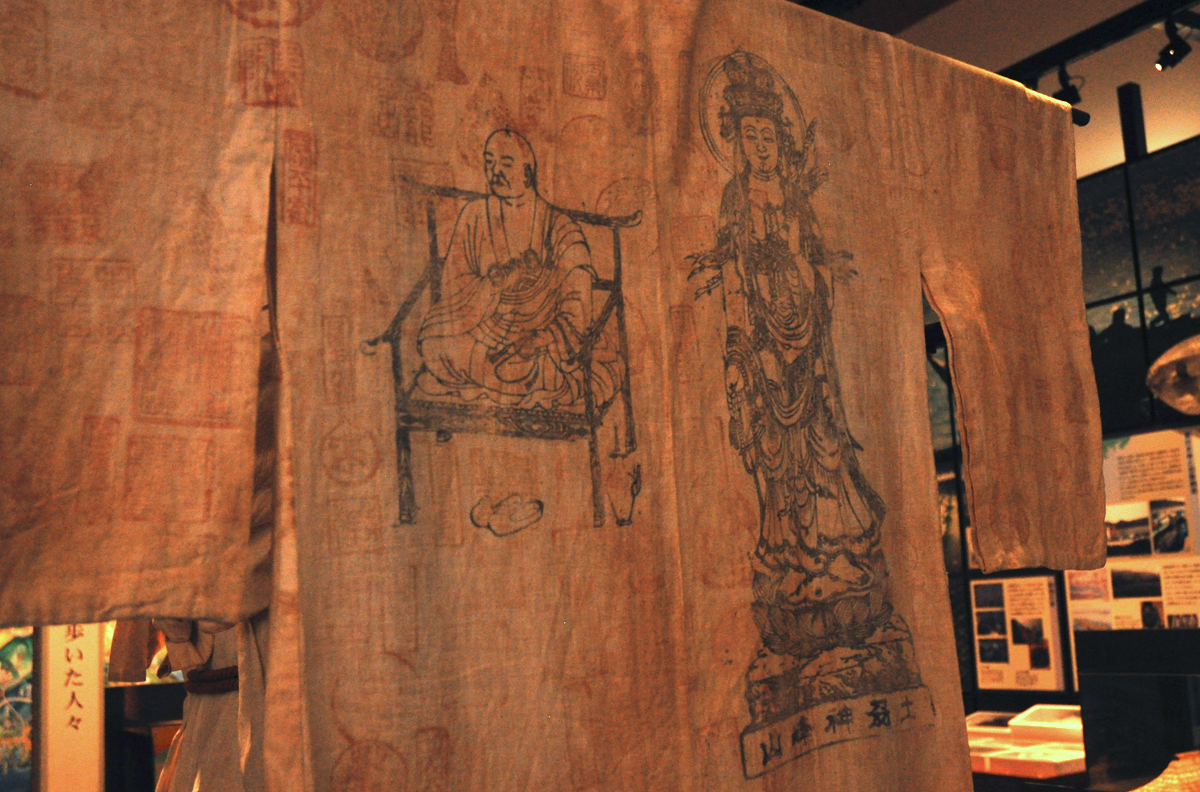

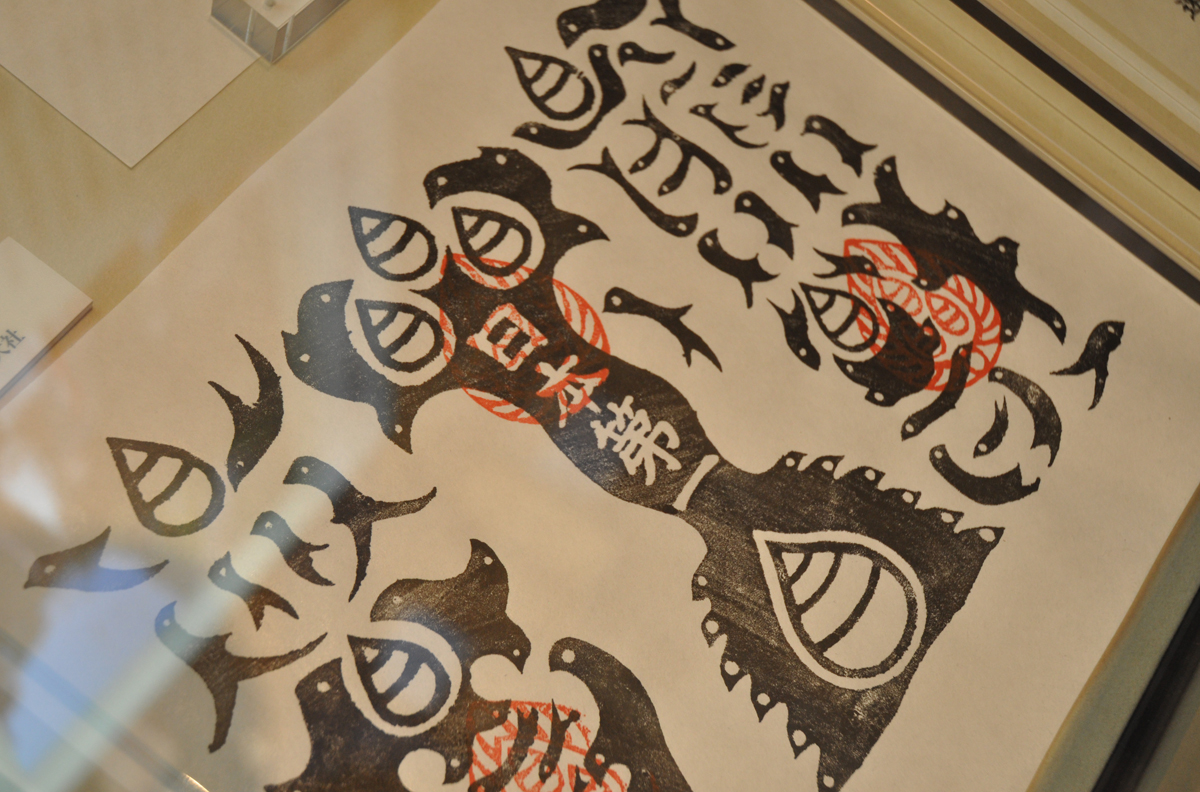

その建物の中に「世界遺産の登録」や「熊野古道の姿」など、6つのテーマに分けた常設展示や、地形と解説の映像が融合したジオラマなどが並んでいるのだ。

今回、基礎知識を得るためにお願いしたセンターのガイドさんは、その展示を基に熊野路にまつわる説明や、地域の暮らしのことまで網羅した解説をしてくれて、いよいよ頭は熊野モードに。

そもそも、熊野古道というのは、この地方にある熊野本宮大社・熊野速玉大社・熊野那智大社の、いわゆる熊野三山へ続く参詣道で、西暦907年の宇多法皇時代から残っている。

法皇や上皇、女院が外出することを御幸(ごこう、ぎょこう、みゆき)といい、熊野三山は歴史の中でたびたび御幸の行き先となっていた。巡礼は庶民にも広がりを見せ、日本全国から押し寄せた人々が行き交った道、その面影なのである。

「人と道 ここで ここに ここから」

センターのテーマにもなっている言葉は、古くからの人々の交流に想いを馳せていると分かる。古(いにしえ)の人々も、思い悩む気持ちを振り解くために詣でに出たのだろうか、歴史の輪郭が少しはっきりと想像できた後、昼食を挟むことに。

センターから歩いて5分もかからない小高い丘に建つ「夢古道おわせ」で、地元の食材をふんだんに使ったランチを食べて、体にも熊野の土地を浸透させる。 優しい味付けと高台からの風景が心まで癒やしてくれる。

午後からのパワーもチャージ、いよいよ散策に出かける。

−−−まだあまり知られていない、巨岩信仰の神秘的な山中の神社へ。

尾鷲市から車で移動して30分程度、熊野市内で現地のガイドさんと合流。

今からが参拝の本番、心と身体も引き締まる。

「始めに行くところは、まだあまり知られていない神社なんです」という「丹倉(あかぐら)神社」。浮かぶイメージはひっそりとした深い緑が心に沁みる杜。 車に乗り込んで走る道は徐々に険しくなっていき、対向できないほどの幅に。 そこからはガードレールも付いていないつづら折りの細道が人の気配を祓うようにひたすら続く。 携帯電話も圏外、ここではヒトの力というものはアリほどの小ささなのかもしれない。

自然への畏れのような感覚を思い出していると、左手にぽつんと現れた鳥居。人が1人通れる幅のそれからは石段が設けられており、谷へ向かって歩けと示すかのようにまっすぐと続く。

神様の声に従うように一段ずつ降りて行く。

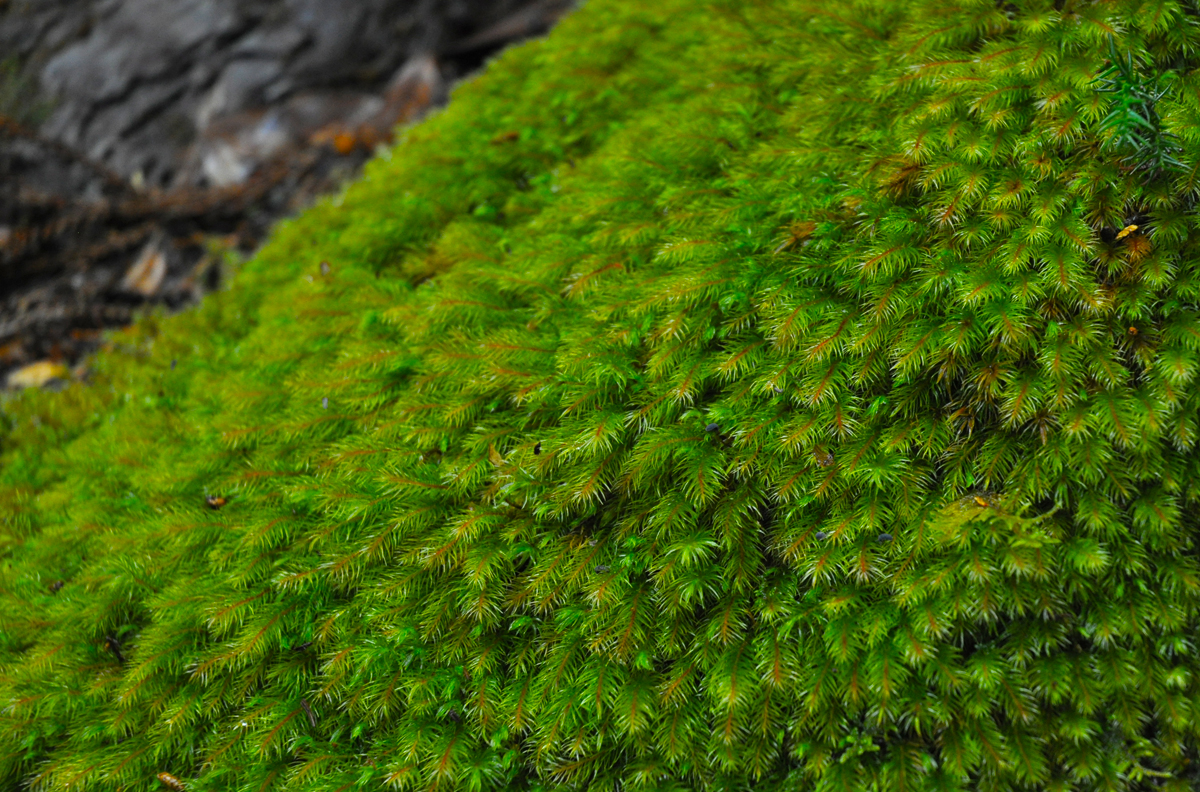

そして降り立った目線の先には力強く佇む巨岩。大きさに圧倒される。

2階建ての家一軒はゆうに飲み込めるぐらいの一つの塊。 黒ずんだ表面は多様な植物が暮らす住処。

名も知らない数々の苔、先代から溢れた種子が根を張って息吹く樹木の若芽、そしてすでに大きくなった木々。 巨岩の核心からエネルギーをくみ取っているようで、生命力の強さを感じずにはいられない。

自然の中に神が宿る場を実感した瞬間が、そこにはあった。

−−−八百万の神の中でも最も尊い天照大神のお母さんが祀られているとされる、日本最古の神社へ。

次に訪れたのは日本最古の神社ともいわれる、花の窟(はなのいわや)神社。

さっき行った丹倉神社とは打って変わって、観光地としてのにぎわいを見せる。

みたらし団子、熊野でしか採れない柑橘・新姫を使った新姫ソフトなど、小腹を満たすための茶屋もある。 そして何より、明るく優しい光が落ちる。

境内を進むと、約45メートルもある岩がそびえ立つ。

その全てがここの御神体。

でも柔らかな印象を受けるのはその色が白く、また形状は角が取れて丸みを帯びているからか。

「ああそうか」と、周囲を見渡して気付く。

光にも巨大な御神体の柔らかなイメージが影響して、空間をまろやかなものにしていると感じられるのだ。

そんな花の窟神社の名前の由来は、祭事の際に御神体である岩に花を祀った、という意の一文が歴史書に記されているからだと考えられている。 御神体は伊弉冊尊(イザナミノミコト)が宿るとされる。伊勢神宮に祀られる天照大神(アマテラスオオミカミ)をはじめ、あらゆる神の母にあたるのだ。

そしてその御神体の向かいには末息子であり、生まれた時に母を焼いてしまった火の神・軻遇突智尊(カグツチノミコト)が宿るとされる巨岩が祀ってある。あたかも大いなる母を見つめているかのように。

また御神体の高い場所に取り付けられている綱、これは毎年2回ある「お綱掛け神事」という例大祭で渡されるもの。 県の無形文化財に指定されており、約45メートルの高さに張られた綱が視線を引きつける。

「綱はぐるりと回って外の方に始点がくくり付けてあるんですよ」というガイドさんの案内に導かれていくと、170メートルの起点は杭に結わえられている。

国道を挟んで対岸は七里御浜。 潮風に吹きさらしにされても解けぬその綱に、土地の人たちからの奉納に対する念の強さを垣間見る。 豊作への祈りや感謝の気持ち、春と秋に想いを込められてきたこの奉納は、これからも永く続いていくのだろう。

数多の神を生んだ母を思いながら。

−−−いよいよ熊野古道へ。そこにあった美しすぎるものとは・・・。

リセットの仕上げは古の時代を想い現存する古道の一つである松本峠を歩いてみることに。 ”山中を歩くの、どれぐらいぶりだろう。きちんと歩けるのかな” という不安も、ガイドさんからの「この峠は約700メートルと短くて歩きやすいですよ」という言葉に気持ちは少し和らぐ。 靴も歩きやすいものだし、きっと大丈夫。

さあ、と麓にある杖を借りて一歩目を踏み出す。

数々の石を積んでできた階段は時代ごとで積み方が変わる。

峠の入り口付近にある平成の石段は踏みやすくカットされたもの。

その次に現れる江戸時代の石段は素材そのままに大小を組み合わせたもの。

そして明治の石段は段差を小さくして江戸時代のものより歩みを進めやすくなっている。

熊野詣に繰り出した人々もおそらく、足元に細心の注意を払って熊野三山をめざしていたのだろう。一歩一歩に集中しながら。 ひたすら次にどの石を踏むかだけを考える時間は、普段の雑音も忘れさせてくれる。それはこの時代においてある意味贅沢なのかもしれない。

建ったその日に、猟帰りの猟師に、妖怪(獲物)と間違えられ撃たれたというお地蔵さん。

さあ、あと一息。

少しづつ明るくなる視界に胸が高鳴る。

松本峠一のビューポイントに到着!

ちょうど時刻は空が赤く染まる頃。絶好のタイミングで望む景色にただただ感動して立ちすくむばかり。

毎日、いろいろある。 正直、精一杯。 でも、今日ここで一旦リセットできた。

素顔に戻れた夕刻をかみしめつつ、来た道を辿って帰路についた。

−−−自然の中に還る場所、熊野。

最後に、どうしてずっと熊野古道が気になっていたのかを帰りの車中で考えていた。

自分なりの答えとして浮き出てきたのは、やっぱり人も動物の一種で、長い歴史の中で生物として生かされてきた時間の方が長くて、無意識のうちに自然を欲していたんだろうなと思い当たる。幼い頃から人工物の少ない中で成長してきた自分だから、余計に。

自然の中に還る場所を、熊野という地に見つけてみてもいいのかもしれない。

畏敬の念を持って訪れたなら、神様もきっと受け入れてくれるに違いないのだから。

関連リンク

三重県立熊野古道センター開館10周年記念イベントを開催します!

三重県立熊野古道センターが、2月に開館10周年を迎えるにあたり、地域の宝である「熊野古道」や「尾鷲ヒノキ」などの魅力を再確認し、体感していただく記念イベントを開催します。

日時:1月21日(土)10時30分~16時

場所:三重県立熊野古道センター(尾鷲市向井12-4)

詳しくは、三重県の報道発表資料をご覧ください。