【取材】yusuke.murayama

歴史ある三重県には、さまざまな伝統産業がある。

そんな中、三重ブランドにも認定されている四日市萬古焼(ばんこやき)に、新たな展開があると聞いた。

とても現代的でスタイリッシュな萬古焼がヒットしているというのだ。

今回は、そんな萬古焼を生産する国内トップメーカーの銀峯陶器(ぎんぽうとうき)さんに伺い、伝統産業の課題と展望などを中心に取材を行った。

———あなたのお宅にもきっとある!? 国内産土鍋の約80%を占める四日市萬古焼とは。

社屋に隣接するショールームで、代表取締役の熊本哲弥さん(以下哲弥さん)と、奥さまで、常務取締役の熊本貴子さん(以下貴子さん)にお話を伺った。

哲弥さんが幼少期に暮らしていた古民家を改装したショールーム。この建物自体が現代的でスタイリッシュ。

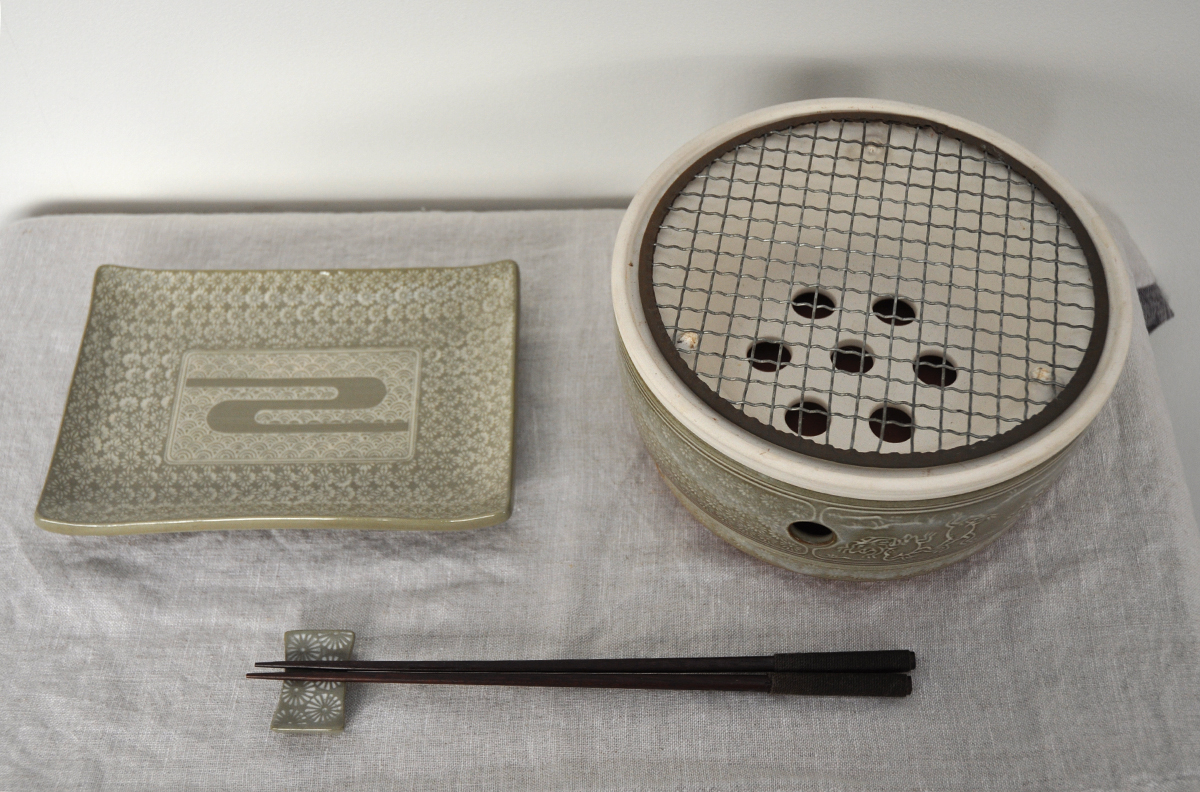

この空間をさらに美しく引き立たせている、BLISSIO(ブリシオ)と菊花(きっか)。

これが今回取材をするヒット商品だ。

まずは、そもそも萬古焼とは何なのか。

哲弥さんに、萬古焼の知識がない方にも理解できるよう、分かりやすく教えていただいた。

◆萬古焼とは

- 陶芸に適した土の産地ではないところで作っている

- その影響もあり、産地独特の特色が薄い

- 肥前焼や有田焼のように決まった技法もない

- したがって多様化しやすく、急須や鍋が有名だが、植木鉢、蚊遣り豚、洋食器などもある

さらに、萬古焼の機能的な特徴に「耐久性」がある。

昭和30年代、粘土にペタライトという鉱物を混ぜてみたところ、割れにくい陶器ができたという。

そこから量産に火が付き、現在、土鍋のシェアは国内で約8割ともいわれている。

また、人口30万人を超える街でブランド化されている陶器は、京都の清水焼とこの萬古焼くらいだと教えていただいた。海運が発達している四日市で、問屋も商売の腕を上げていったという。

———BLISSIOと菊花の成功の秘訣とは?

まず1つ目の商品、BLISSIOの特徴は、“土鍋としてではなく、調理器具としてつくった” ことだ。

BLISSIOは万能に使えるセラミック鍋という調理器具だ。

家庭で土鍋が使われるのは、普通冬だけだ。近年、百貨店などでは土鍋の売場が縮小傾向にある中で、調理器具としての活路を見出した。

そこに萬古焼の耐久性を備えたBLISSIOは、無水調理ができるといった、新しいオーダーにも応えるように設計されている。

これは、耐久性に最大のノウハウを持つ銀峯陶器ならではのイノベーションだといえる。

2つ目の商品、菊花の特徴は “使い方や食生活の変化に対応した土鍋” であることだ。

「この土鍋で美味しいお米も簡単に炊けます。沸騰したら火を止めるだけです。」

土鍋で米を炊くと美味しいことは知っているが、ハードルが高そうと感じていた方々には興味が湧いてくるのではないだろうか。

軽量で沸騰が早く、熱を蓄えて冷めにくいので、余熱を使った煮込み料理もできる。さらに、土鍋の下処理をしなくてもよい。これも、時代に合った新しい土鍋を生み出した、銀峯陶器さん特有のイノベーションだと言える。

———伝統産業の発展に必要な、時代に合った独自の切り口。

ショールームの2階にもお邪魔した。

昔の萬古焼とともに、この写真のように、墨貫入の昭和30年代当初の陶器シリーズが展示してあった。

貴子さんから「今、昭和30年代の陶器が逆にレトロでカワイイと評価される」と聞いた。

さらに、新たな食の楽しみも提案するために、ホームページでのレシピの紹介や、ショールームで地酒とイタリアンを学ぶセミナーなども行っている。伝統産業という市場に、現代のスタイリッシュな食生活全体を提案している。

伝統産業というと、高価なモノ、歴史あるモノ、昔から変わらないモノというイメージがある。変わらないという価値もあるのかもしれない。しかしそういった場合でも、一つの独自性のある切り口が現代という時代にフィットしていなければ成り立たない。伝統産業の発展に必要なのは、時代に合った独自の切り口だと感じる。

変わらないモノなんてこの世にはない。時代は巡るが着実に変わっていく。

モノだけでなく、ヒトも地域も環境も変わり続けている。

今回の取材で、独自の強みを最大限に行かし、市場に新たな付加価値を生み出すなど、時代の波を上手く捉え、乗りこなしている銀峯陶器の取り組みに、伝統産業における今後の展望のヒントを垣間見た。

取材協力

銀峯陶器株式会社

住所:四日市市三ツ谷町13-25

電話:059-331-2345

※ショールームにお越しの際は、事前に予約が必要です。

関連情報