【取材】きただまさき

世界初。この心地よい響きを求めて、三重県の誇る「世界初」を探してみると、意外?にもたくさんの「初」があることがわかりました。今回はそんな三重県発、世界初の中から、海の資源について調査を行いました。

———うなぎの完全養殖に世界で初めて成功!

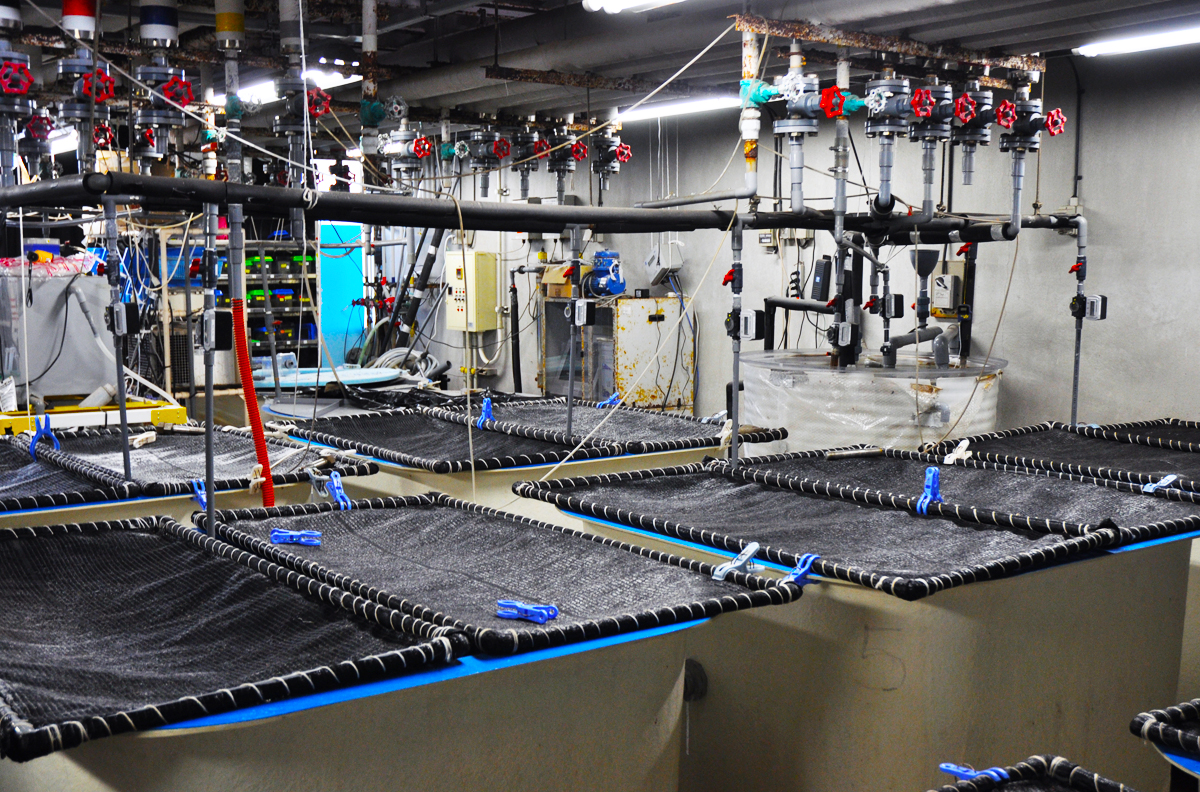

リアス式海岸線が続く三重県度会郡南伊勢町。静かな入り江にひっそりと立つ研究機関、国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖研究所。世界初のうなぎの完全養殖に成功したのがこの研究施設なのです。

土曜の丑の日に食べるうなぎですが、生態自体が謎に満ちた生き物だそうで、これまでは自然界で産卵・孵化したうなぎの稚魚「シラス」を海で捕まえて育てる方法でしか養殖ができなかったそうです。うなぎパイで有名な浜松のうなぎ養殖もこの方式。

そもそも、どこで産卵・孵化するのかも近年までわからなかったうなぎの生態調査から始まった研究は、日本を離れ、遠くマリアナ海溝で産卵間近のうなぎを捕獲することから始まったそうなので、いかにこの研究が大変だったか想像できますね。

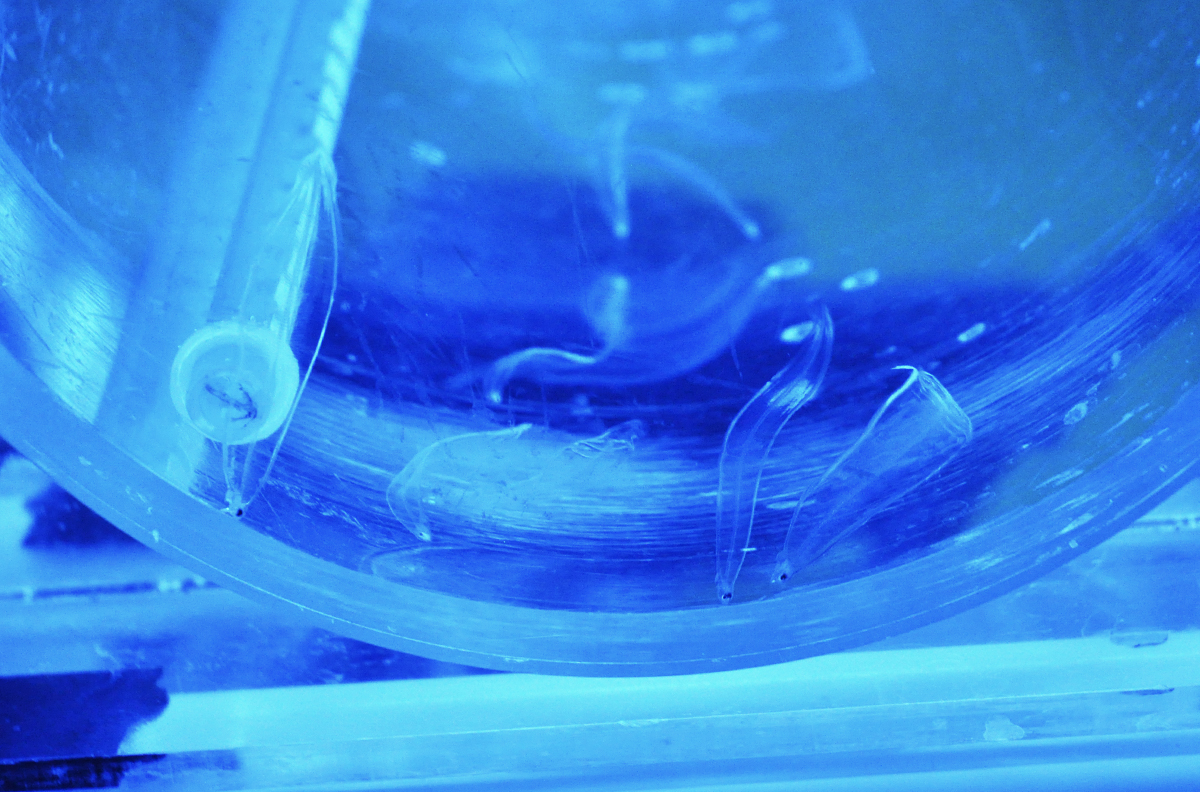

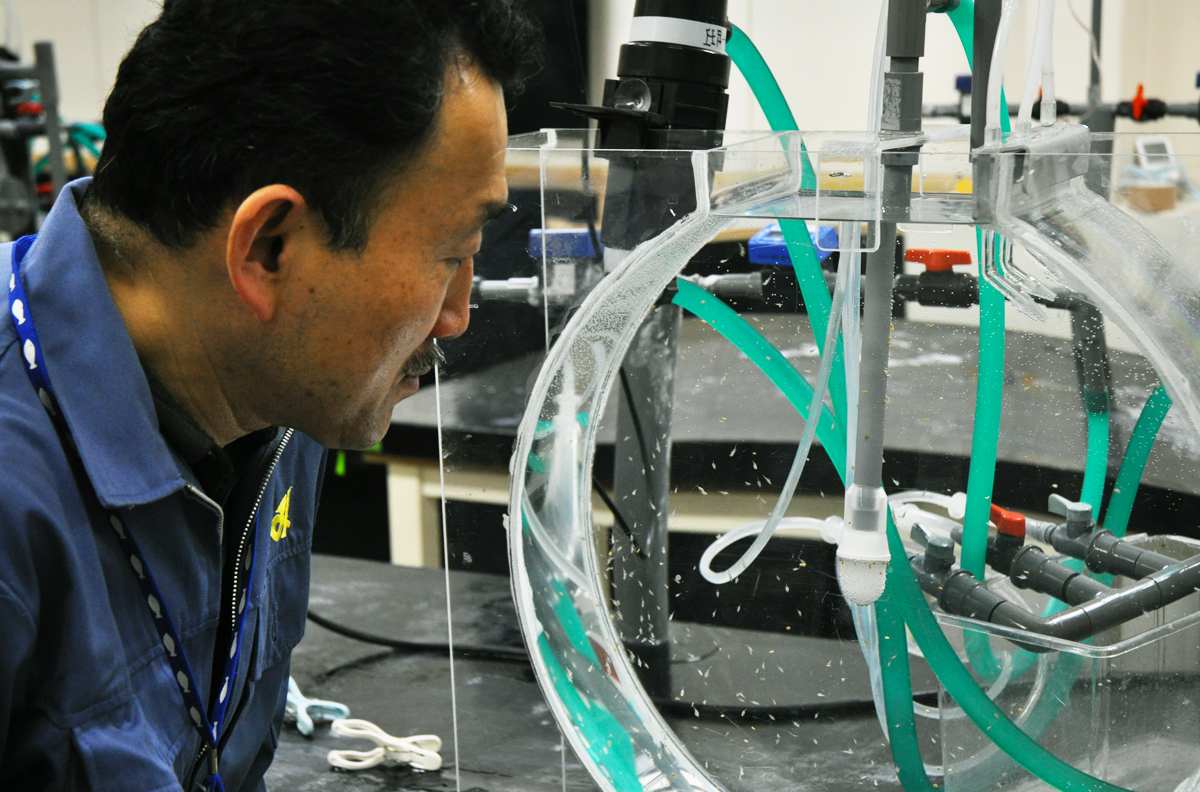

私たちが知っているうなぎは、黒くてヌメヌメしているイメージですが、この稚魚がシラスウナギ。透明なちっちゃいやつです。実はうなぎの卵から出てくるのはこのシラスウナギではなく、この形になるまで何度も変体するそうです。本当に未知の生き物です、うなぎ。

研究所では、安定した漁獲を目指して、孵化から生態までの完全育成の研究が日夜進められています。

———伊勢えびの行動調査に世界で初めて成功!

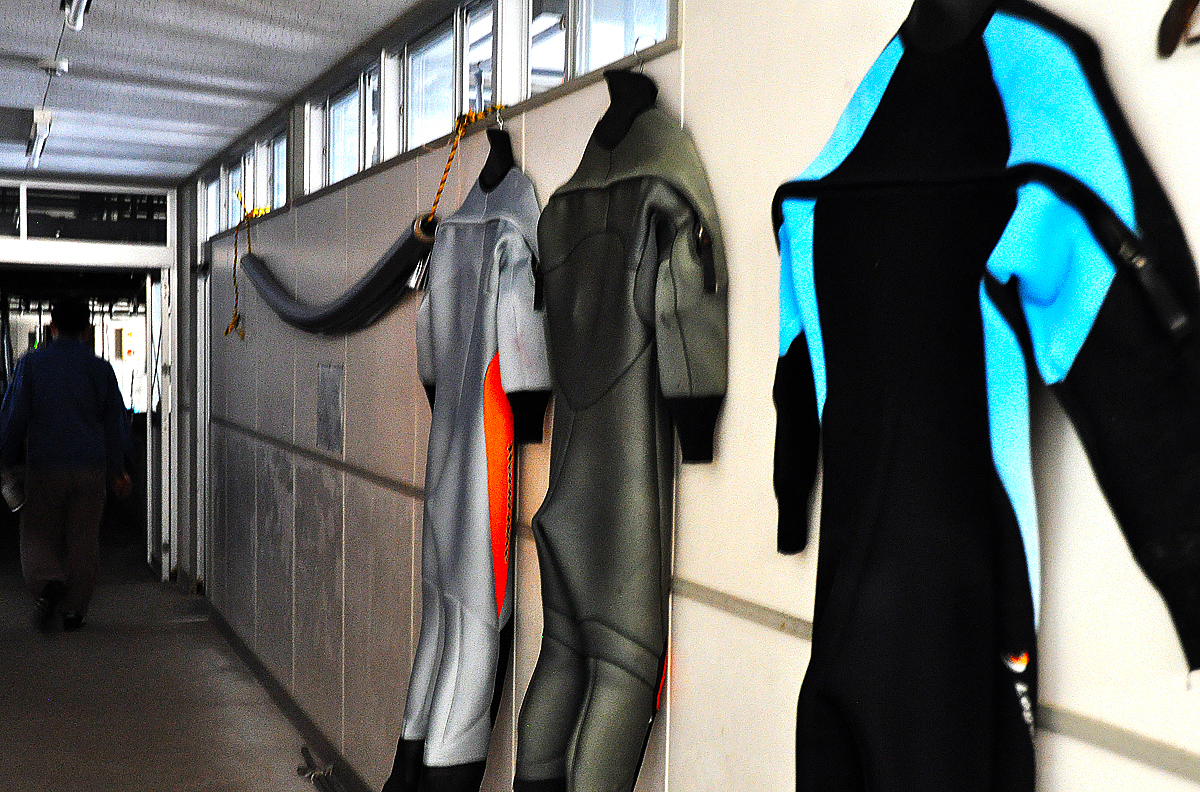

志摩半島の小さな漁村、浜島町にある三重県水産研究所では、伊勢えびの行動調査に世界で初めて成功。人口生産した稚エビを自然の海に放ち、その行動が天然の伊勢えびと変わらないものかどうかを調査するために行われたのがこの行動調査です。

三重県を代表する食材でもある伊勢えびは、年々その水揚量が減少しており、これらの資源を保全するために孵化・育成を人工的に行う技術の研究が長く行われています。これらの技術により生産された伊勢えびを海に放すことで、天然資源の保全と、安定した水揚量を確保するという、海で生きる漁師の暮らしにも直結する重要な研究なのです。

人口育成した伊勢えびが、自然界でどのように行動し、どのように成長できるのか。行動調査はそのための重要な調査であり、初の試みとなっています。

伊勢えびにスパゲティ・タグと呼ばれる装置を装着、志摩市の沿岸部に放流し、タグのデータから、どのように行動するのかを調べたそうです。

放流後すぐに、岩礁やコンクリートブロックの隙間に移動し、身を隠した人口育成の伊勢えびの行動は、天然の伊勢えびと同じように外敵から身を隠す能力をもっていると考えられ、生産した稚エビの行動にはなんら問題がないと判断できたそうです。

これらの伊勢えびは、放流後1~2年後には漁獲サイズに成長し、漁師によって捕獲されるようになるそうです。天然資源を守るための世界初の調査が、日夜進められています。

———世界初!に携わる研究員は「生き物好き」だった

海にまつわる三重の世界初。この2つの事例に共通するものは、うなぎの完全養殖に取り組む研究員さんも、伊勢海老の行動調査を進める研究員さんも、子供のころからの「生き物好き」。なるほど、納得。

海や山、さまざまな生き物とかかわることのできる自然豊かな三重。カブトムシやセミ、海の生き物に興味や関心を持つことのできる機会を増やしていけば、もしかしたらもっとたくさんの三重県初、世界初!が生まれるかもしれませんね。

———もしかしたら世界初!を生み出すかもしれない「きっかけ」を作る漁師に会ってみた

生き物や自然と触れ合う体験ができる場所が南伊勢町にはあるんです。

南伊勢町阿曽浦の友栄水産は真鯛の養殖業を営む傍ら、漁師体験を行っています。船に乗り、設置されたつぼ網と呼ばれる小型定置網での漁業体験。網にはたくさんの種類の魚が入っています。船の上で、その日にかかった魚の名前や特性、食べ方の説明まで丁寧に行っていただけるなど、子どもたちにも大人気の体験プログラムです。

鯛やクエなどの養殖筏では魚の生態や成長の仕組み、育成する上での注意点や餌についてなど、自然の中で育てる養殖ならではのお話も。

餌を食べに水面に上がってくる大きな魚の姿には、なんとも壮観です。

三重県と言えば、伊勢えびやアワビなどが有名で、カツオの水揚げが日本3位であったり、所謂天然物が頭に浮かびます。しかし、今回のような世界初の研究が進み、天然と養殖が共存する未来の漁業をつくるのは次世代の子ども達かもしれません。

関連情報